Intelligente Fahrzeuge dank flexibler E/E-Plattformen

„Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt“

Neue Funktionsumfänge werden immer mehr durch die Gesamtsystemvernetzung innerhalb der elektrischen/elektronischen (E/E)-Architektur des Fahrzeugs abgebildet. Welche Auswirkungen das auf die E/E-Entwicklung hat, welche Chancen sich daraus ergeben und wie die E/E-Plattform der Zukunft aussehen wird, diskutieren Dr. Oliver Seifert, Leiter Entwicklung Elektrik/Elektronik bei der Porsche AG, und Dirk Lappe, Geschäftsführer von Porsche Engineering.

Experten für Elektrik/Elektronik im Gespräch: Dr. Oliver Seifert (links) und Dirk Lappe.

Was sind die zentralen Trends in der E/E-Entwicklung, welche Herausforderungen gibt es?

DR. OLIVER SEIFERT: Der erste Trend ist die Weiterentwicklung des batterieelektrischen Fahrzeugs, getrieben durch die Anforderungen von Gesetzgebung und den Märkten – aber auch durch unseren eigenen Anspruch bei Porsche, das elektrische Fahren noch attraktiver zu gestalten, etwa im Hinblick auf Reichweite und Ladeperformance. Der zweite Trend ist die nahtlose Einbindung des Fahrzeugs in das digitale Ökosystem des Kunden. Die daraus resultierenden Herausforderungen betreffen insbesondere die Entwicklungsprozesse der E/E-Systemarchitektur. Denn die Anforderungen, die an uns gestellt werden, verändern sich sehr dynamisch. Wir müssen unsere Prozesse so optimieren, dass wir auf neue Marktbedürfnisse schnell reagieren können. Es ist also eine Kombination aus neuen Aufgaben und kurzen zeitlichen Spielräumen, die die künftige Entwicklung prägt.

„Die künftige E/E-Architektur muss einen enormen Spagat leisten. Einerseits muss sie hohe Flexibilität bieten, andererseits müssen wir eine hohe Funktionsstabilität gewährleisten.“

Dr. Oliver Seifert ist seit Anfang 2020 Leiter Entwicklung Elektrik/Elektronik bei der Porsche AG. Der promovierte Physiker war zuvor als Leiter Integration, Reifegrad & Qualität sowie in weiteren leitenden Positionen für Porsche tätig, insbesondere im Integrationsmanagement. Vor seiner Zeit beim Sportwagenbauer war er Geschäftsführer eines Medizintechnikunternehmens und Qualitätsingenieur E/E bei der Daimler AG.

Wie wird die E/E-Architektur der Zukunft aussehen?

SEIFERT: Die künftige E/E-Architektur muss einen enormen Spagat leisten. Einerseits muss sie hohe Flexibilität bieten, um die Anforderungen der Zukunft abdecken zu können – obwohl diese im Detail natürlich noch gar nicht feststehen. Dabei dürfen wir aber auch Aspekte wie die Kosten und das Fahrzeug-Package nicht aus den Augen verlieren. Andererseits müssen wir eine hohe Funktionsstabilität des E/E-Systems gewährleisten, damit die Systementwickler eine valide Plattform haben, auf der sie die neuen Funktionsumfänge darstellen können. Mit unseren aktuellen E/E-Architekturen haben wir eine gute Basis dafür geschaffen. Kern künftiger Architekturkonzepte ist der sogenannte E³-Ansatz. Dabei laufen die Fahrzeugfunktionen auf wenigen hochkomplexen Steuergeräten, den sogenannten HCPs (High Performance Computing Platforms). Zusätzlich gibt es eine Vielzahl einfacher Controller für die Steuerung der mechatronischen Sensoren und Aktoren im E/E-Netzwerk. Wir werden damit vermutlich ähnlich viele Elektronik- und Mechatronikkomponenten wie heute im Fahrzeug haben, aber die Intelligenz und Komplexität wird anders verteilt sein.

DIRK LAPPE: Bei der praktischen Umsetzung der E/E-Architektur müssen wir im Automobilbereich strenge gesetzliche Vorgaben erfüllen, etwa in Bezug auf die Cybersicherheit. Das setzt uns bei der Gestaltung künftiger Systemarchitekturen klare Rahmenbedingungen. Im Vergleich zu Consumer-Electronic-Produkten stehen wir daher vor ganz anderen Aufgaben. Ein weiterer Punkt ist die Produktlebensdauer. Ein Smartphone gilt nach spätestens sechs Jahren als veraltet, dann werden auch keine Software-Updates für das Betriebssystem mehr angeboten. Wenn wir ein Fahrzeug auf den Markt bringen, muss es auch nach zehn oder 15 Jahren noch updatefähig sein. Die E/E-Entwicklung hat dabei die wichtige Querschnittsaufgabe, die Funktionen des Fahrzeugs über die Fahrzeuglebenszeit sicher und lauffähig zu halten.

Inwiefern charakterisieren Funktionen und Software den Porsche der Zukunft?

SEIFERT: Schon heute ist die Software das Rückgrat unserer Fahrzeuge. Ohne Bits und Bytes fährt kein modernes Auto mehr. Und gerade die Software gibt uns die Möglichkeit, Porsche-spezifische Fahrzeugeigenschaften zu gestalten, die früher über Mechanik gar nicht oder nur schwer umsetzbar gewesen wären. Ein Beispiel ist das Matrixlicht, das die einfachen Scheinwerfer von gestern zu einem modernen Assistenzsystem gemacht hat. Früher hatten Scheinwerfer nur die Aufgabe, die Fahrbahn auszuleuchten. Das heutige Matrixsystem macht das auch, steuert die Lichtstärke dabei aber so intelligent, dass beispielsweise der Gegenverkehr nicht geblendet wird und störende Reflexionen durch Straßenschilder am Fahrbahnrand vermieden werden. Und wenn eine Person am Straßenrand steht, leuchtet das Matrixlicht diese Stelle besonders aus, um auf die potenzielle Gefahrensituation hinzuweisen. Die Voraussetzungen für die Integration neuer Features ins Fahrzeug schaffen wir durch die zugrunde liegende E/E-Architektur. Sie muss daher so zukunftsgerichtet ausgelegt sein, dass wir auf Anforderungen reagieren können, die wir heute noch gar nicht vorhersehen.

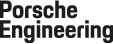

E³ heißt der Ansatz für künftige E/E-Architekturkonzepte, eine Kombination aus HCPs und einfachen Controllern.

Was unternimmt Porsche Engineering im Bereich Funktions- und Softwareentwicklung?

LAPPE: Wir verstehen uns als Gesamtfahrzeugentwickler, der neue Funktionen ganzheitlich umsetzt, inklusive der Software. Das ist ein großer Unterschied zu Mitbewerbern, die ausschließlich Software erstellen können und kein eigenes Know-how über Fahrzeugentwicklung haben. Software gibt uns die Möglichkeit, das Potenzial einer Hardwarekomponente optimal umzusetzen. Ein Luftfederungssystem kann man beispielsweise mit einem Standard-Set-up applizieren, oder man nutzt den Gestaltungsspielraum und erstellt mit der gleichen Hardware ein Fahrwerk, das hochkomfortabel über Schlaglöcher gleitet und im nächsten Moment auf Knopfdruck sportwagentypische Kurvendynamik bietet. Wir sind Autofreaks, die es gleichzeitig lieben, zu programmieren.

„Wir verstehen uns als Gesamtfahrzeugentwickler, der neue Funktionen ganzheitlich umsetzt, inklusive der Software.“

Dirk Lappe ist seit 2009 technischer Geschäftsführer von Porsche Engineering. Der Diplom-Ingenieur für Elektrotechnik kam 2002 zum Unternehmen, wo er zunächst die Leitung des Fachbereichs Elektrik/Elektronik übernahm. Zuvor arbeitete er bei Harman Becker und Bosch.

Wie gestaltet sich die E/E-Zusammenarbeit von Porsche und Porsche Engineering?

SEIFERT: Porsche Engineering ist eine feste Größe in unserer E/E-Entwicklung. Ich gehe davon aus, dass diese Zusammenarbeit in den nächsten Jahren noch sehr viel intensiver wird. Das gilt vor allem für Entwicklungen in den Zukunftsfeldern Konnektivität und E-Mobilität. Das Schöne an Porsche Engineering ist, dass die Ingenieure dort beides können: Software und Autos.

LAPPE: Eine unserer wichtigsten Bestrebungen war es in den letzten Jahren und Jahrzehnten, den Aufbau der E/E-Kompetenz innerhalb der Porsche AG zu unterstützen. Entstanden ist eine Symbiose, die bis heute Bestand hat. Heute arbeiten wir als strategischer Partner an größeren Softwareumfängen und weiteren E/E-Themen.

HCP: Unter High Performance Computing Platforms (HCPs) versteht man leistungsstarke Computer, welche die Aufgaben vieler heutiger Steuergeräte übernehmen.

Wie wichtig sind lokale Lösungen im Bereich E/E für unterschiedliche Märkte?

SEIFERT: In Regionen wie Asien oder Nordamerika verlangen die Kunden heute jeweils eigene Lösungen. Es gibt zwar Gemeinsamkeiten, aber eben auch große Unterschiede aufgrund des jeweiligen kulturellen Hintergrunds, der jeweiligen digitalen Ökosysteme und der gesetzlichen Vorgaben. Die immer stärkere Diversifizierung der Märkte stellt die gesamte Branche vor große Herausforderungen. Die Varianten müssen im gesamten Entwicklungsprozess mitberücksichtigt werden, bis hin zur Funktionsabsicherung, die nur vor Ort in den jeweiligen Märkten stattfinden kann. Dazu benötigen wir Entwicklungspartner wie Porsche Engineering, die die Besonderheiten in den einzelnen Regionen und den dortigen kulturellen Hintergrund verstehen.

LAPPE: Wir haben festgestellt, dass man in China vor Ort sein muss, um den dortigen Markt zu verstehen und bestimmte Entwicklungen schnell und zielgerichtet umsetzen zu können. Seit rund vier Jahren nutzen wir unsere Kapazitäten in China daher, um unter anderem für Porsche lokalspezifische Lösungen zu entwickeln und zu verifizieren. Unser Team in China besteht vor allem aus einheimischen Kollegen, die wie wir Benzin und Elektronen im Blut haben, aber zusätzlich den lokalen Bezug mit einbringen. Bei der Entwicklung arbeiten sie eng mit den chinesischen Kollegen von Porsche China und Porsche Digital zusammen, aber natürlich auch mit unseren Fachleuten in Deutschland.

Blick nach vorne: E/E-Architekturen müssen so flexibel sein, dass sie allen künftigen Anforderungen gerecht werden können.

Welche Rolle nimmt die E/E-Entwicklung bei Porsche gegenüber den anderen Entwicklungsbereichen wie Karosserie, Antrieb oder Fahrwerk ein?

SEIFERT: Heutige Funktionen werden nicht mehr von einem Bereich alleine entwickelt. Unsere Aufgabe ist, dafür zu sorgen, dass die Infrastruktur für alle beteiligten Entwicklungsbereiche einheitlich ist. Das beinhaltet Umfänge wie Steuergeräte, Basissoftware, Diagnosefunktionen und die gesamte Elektronikarchitektur. Mit der Elektronikplattform schaffen wir sozusagen das stabile Fundament, auf dem die Kollegen der anderen Entwicklungsbereiche dann die Funktionen implementieren.

„Wir benötigen die Kreativität unserer Ingenieure. Das ist ein Innovationsprozess, der sich niemals digitalisieren lässt.“

Dirk Lappe

Wie gehen Porsche und Porsche Engineering mit der Transformation in der Automobilentwicklung um?

LAPPE: Mit der Transformation wächst die Bedeutung von Software und der Expertise, diese zu entwickeln. Wir haben einen Change-Prozess aufgesetzt, mit dem wir Experten aus den klassischen Gewerken verstärkt in den Softwareentwicklungsbereich integrieren. Wir haben sehr viele Ingenieure mit 20 oder mehr Jahren Berufserfahrung an Bord, die bereit sind, ihr angestammtes Geschäftsfeld zu verlassen und am weiteren Aufbau unserer Softwarekompetenz mitzuarbeiten. Für das Unternehmen sind die Mitarbeiter nach der Transformation besonders wertvoll, denn sie bringen sowohl mechanisches als auch elektronisches Verständnis in die Funktionsentwicklung mit ein.

SEIFERT: Wichtig ist, einen Transformationsprozess aktiv zu betreiben und nicht zu warten, bis man durch äußere Einflüsse dazu gezwungen wird. Wir möchten der sprichwörtlichen Karotte nicht hinterherrennen, sondern das Rennen anführen. Und auf der Rennstrecke fühlen wir uns bekanntermaßen ja sehr wohl. Wir haben dabei allerdings nicht den Anspruch, jedem Trend unreflektiert zu folgen. Denn man benötigt immer eine stabile Basis als Ausgangspunkt für eine erfolgreiche Transformation in neue Arbeits-, Prozess- und Produktwelten. Und wir dürfen nie vergessen, dass hinter jeder Transformation Menschen stehen. Wir verstehen uns als eine Familie und achten darauf, dass wir die Mitarbeiter nicht überfordern, sondern ihnen die notwendige Unterstützung geben.

Welche Rolle spielt Nachhaltigkeit bei der E/E-Entwicklung der Zukunft?

SEIFERT: Eine sehr große Rolle. Wir verfolgen den Nachhaltigkeitsgedanken entlang der gesamten Wertschöpfungskette. In der Komponentenentwicklung berücksichtigen wir diese Anforderungen etwa bei der Materialauswahl und Bauteilauslegung. Aber auch mit unserer E/E-Architektur und unseren Funktionen tragen wir zur Nachhaltigkeit im Betrieb des Fahrzeugs bei. Beispielsweise legen wir das System so aus, dass die zur Verfügung stehende Energie im Fahrzeug immer so effizient wie möglich ausgenutzt wird. Ein weiterer Punkt ist eine möglichst lange Lebensdauer der Fahrzeuge im Feld. Unsere flexible Elektronikarchitektur lässt sich über Jahre auf den jeweils aktuellen Stand heben, sodass die Kunden ihr Fahrzeug lange nutzen können und auch wollen.

Perfekter Rahmen: Zum Gespräch trafen sich Dirk Lappe und Dr. Oliver Seifert im Elektrik-Integrationszentrum (EIZ) von Porsche in Weissach.

Gibt es ein Porsche-Feature, das Sie nicht digitalisieren oder elektrifizieren würden?

SEIFERT: Das Design unserer Fahrzeuge ist ein emotionales Erlebnis und sicherlich etwas, was man nicht digitalisieren kann. Ansonsten sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Wichtig ist allerdings, dass sich das Ergebnis Porsche-typisch anfühlt, sonst macht die Digitalisierung keinen Sinn. Wir haben schon bei vielen Features gezeigt, wie Porsche-typische Elektrifizierung geht: ob bei Lenkung, Bremse, Antrieb oder anderen Systemen, gleich welcher Baureihe. Und ich kann nur jedem empfehlen, der diese Eigenschaften noch nicht selbst erlebt hat: Probieren Sie sie einmal im Porsche Taycan aus!

LAPPE: In der Entwicklung werden wir den Menschen nicht durch Computer ersetzen können. Wir benötigen die Kreativität unserer Ingenieure, mit denen sie die einzelnen Funktionen verbessern und neue Features entwickeln. Das ist ein Innovationsprozess, der sich niemals digitalisieren lässt.

„Wir verfolgen den Nachhaltigkeitsgedanken entlang der gesamten Wertschöpfungskette.“

Dr. Oliver Seifert

Welchem E/E-Projekt außerhalb der Automobilentwicklung würden Sie sich gerne einmal widmen?

LAPPE: Faszinierend wäre die Entwicklung eines Übersetzungstools, das in Echtzeit arbeitet und mit dessen Hilfe man mit allen Menschen weltweit in ihrer Muttersprache kommunizieren könnte. Durch eine gemeinsame Kommunikation könnte man viele Missverständnisse aus der Welt schaffen und einige der aktuellen globalen Herausforderungen leichter bewältigen.

SEIFERT: Da kann ich nur zustimmen. Kommunikation ist das A und O. Das ist beim Menschen so – und auch beim Fahrzeug.

E³: End-2-End-Elektronikarchitektur

Die Fahrzeuge der Zukunft werden revolutionäre Funktionen aufweisen. Neben aktuellen Trends wie Elektromobilität, Konnektivität und autonomes Fahren tritt die Notwendigkeit zur Vernetzung des Fahrzeugs mit der Umwelt immer stärker in den Fokus künftiger Architekturen. Anwendungen in Themenfeldern wie Remote-Update und -Diagnose, Car-2-Infrastructure, Big-Data- und Cloud-Funktionen werden in Zukunft eine immer größere Rolle spielen. Um moderne Funktionen im Fahrzeug umzusetzen und dieses somit für den Kunden aktuell und leistungsfähig zu halten, entwickelt Porsche kontinuierlich eine neue E³-Architektur (End-2-End-Elektronikarchitektur) weiter. Ihr Aufbau ist offen und modular – auf Basis eines ganzheitlichen Ansatzes einer End-to-End-Architektur mit einem Vehicle Backend als integralem Bestandteil. Sie umfasst mehrere Ebenen: Auf der Sensor-Aktor-Ebene befinden sich unter anderem Funktionen wie Sound, Licht, Heizung oder Ambiente-Beleuchtung. Auf der Rechen-Ebene laufen die Basisdienste und die Kundenfunktionen wie Navigation, Remote-Diagnose oder der Aquaplaning-Warner. Die letzte Ebene ist die Cloud-Ebene: Hier befinden sich Informationen, die in der Cloud gespeichert werden wie zum Beispiel Wetter- oder Reibwertdaten. Neben neuen Anforderungen an die technische Infrastruktur, wie zum Beispiel hochleistungsfähige zentrale Recheneinheiten, High-Speed-Vernetzung, neue Diagnosekonzepte und adäquate Security-Konzepte, stellt die E³-Architektur auch die Berücksichtigung entsprechender Veränderungen im Umfeld zugehöriger Entwicklungsprozesse und Kooperationsmodelle in den Mittelpunkt. Der Trend zur Funktionsverschiebung vom Fahrzeug in das Vehicle Backend erfordert eine durchgängige und serviceorientierte Softwarearchitektur – sowohl im Fahrzeug als auch im Backend. Sie ermöglicht die domänenübergreifende Interoperabilität aller Dienste sowie die nahtlose Nutzbarkeit von leistungsstarken Cloud-Services. Mithilfe der E³-Architektur integriert sich das Fahrzeug in ein Gesamtökosystem aus Diensten, das dem Kunden in Zukunft eine Vielfalt neuer Funktionen bereitstellt – und ein neues Niveau von Komfort und Mobilität ermöglicht.

Info

Text erstmals erschienen im Porsche Engineering Magazin, Ausgabe 1/2021.

Interview: Richard Backhaus

Fotos: Steffen Jahn

Copyright: Alle in diesem Artikel veröffentlichten Bilder, Videos und Audio-Dateien unterliegen dem Copyright. Eine Reproduktion oder Wiedergabe des Ganzen oder von Teilen ist ohne die schriftliche Genehmigung von Porsche Engineering nicht gestattet. Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Informationen.

Kontakt

Sie haben Fragen oder möchten weitere Informationen? Wir freuen uns über Ihre Kontaktaufnahme: info@porsche-engineering.de

Verbrauchsangaben

Taycan 4S

Stromverbrauch kombiniert (Performance Batterie): 26,2 kWh/100 km

Stromverbrauch kombiniert (Performance Batterie Plus): 27,0 kWh/100 km

CO2-Emissionen kombiniert: 0 g/km

Energieeffizienzklasse: A+

Taycan Turbo

Stromverbrauch kombiniert: 28,0 kWh/100 km

CO2-Emissionen kombiniert: 0 g/km

Energieeffizienzklasse: A+

Taycan Turbo S

Stromverbrauch kombiniert: 28,5 kWh/100 km

CO2-Emissionen kombiniert: 0 g/km

Energieeffizienzklasse: A+