Neun Jahrzehnte Innovation bei Porsche Engineering

90 Jahre Zukunft

1931 gründete Ferdinand Porsche sein Konstruktionsbüro in Stuttgart. Seitdem ist der Name Porsche eng mit Kundenentwicklungsprojekten verbunden. Eine Reise durch neun Jahrzehnte Automobilgeschichte.

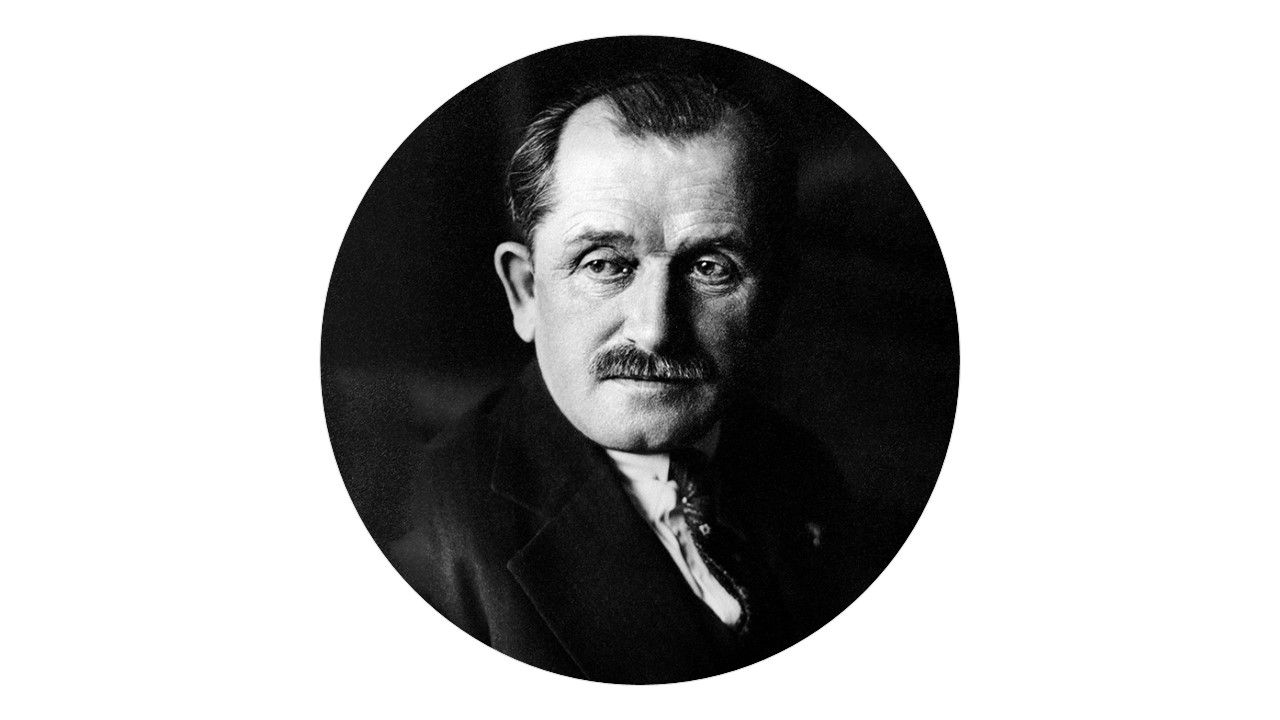

Als Ferdinand Porsche am 25. April 1931 in Stuttgart ein Konstruktionsbüro mit dem Namen „Dr. Ing. h.c. F. Porsche Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Konstruktion und Beratung für Motoren- und Fahrzeugbau“ ins Handelsregister eintragen ließ, konnte er bereits auf eine erfolgreiche Karriere als Chefkonstrukteur bei namhaften Automobilherstellern zurückblicken. Zwar war seine Entscheidung auf dem Höhepunkt der Weltwirtschaftskrise riskant – es wurde aber schnell klar, dass sich das Konstruktionsbüro im internationalen Wettbewerb durchsetzen konnte. In den 1930er-Jahren avancierte es zu einer der bedeutendsten Stätten der Automobilentwicklung.

1931

1933

1936

1944

Den ersten großen Auftrag bekam das Konstruktionsbüro im Frühjahr 1931 vom Automobilhersteller Wanderer. Unter der internen Bezeichnung „Typ 7“ entwarf Porsche einen 1,5-Liter-Sechszylindermotor sowie das Fahrgestell. Als erstes vollständiges Fahrzeug folgte im selben Jahr der Porsche Typ 8 mit Achtzylindermotor, der allerdings nicht in Serie ging. Im Frühjahr 1933 erhielt Ferdinand Porsche von der Auto Union den Auftrag, einen 16-Zylinder-Rennwagen zu entwickeln. Bereits im November 1933 fanden die ersten Versuchsfahrten mit dem Auto-Union-Rennwagen statt, und schon während der ersten Rennsaison 1934 stellte er drei Weltrekorde auf und gewann mehrere Berg- sowie drei internationale Grand-Prix-Rennen.

Daneben arbeitete das Büro seit 1933 auch an der Konstruktion eines preisgünstigen Kleinwagens. Schon bald darauf erhielt es den Auftrag zur Konstruktion von Volkswagen-Prototypen. Die Reichsregierung entschied sich 1936 für den Bau eines eigenen Werkes für den Volkswagen, mit dessen Planung ebenfalls Ferdinand Porsche beauftragt wurde. Parallel bearbeitete das Konstruktionsbüro zahlreiche weitere Aufträge. So wurde der landwirtschaftliche Klein-Schlepper Typ 110 mit luftgekühltem Zweizylindermotor zur Grundlage des späteren „Volkstraktors“ und der nach dem Zweiten Weltkrieg produzierten Schlepper-Baureihe.

Visionär: Ferdinand Porsche (links) und Motorenfachmann Josef Kales im Konstruktionsbüro Porsche in der Kronenstraße 24 (1937).

Legendär: Der Auto-Union-Rennwagen Typ C an den Boxen (1936).

Neuanfang mit Ferry Porsche

Mit Zunahme der Luftangriffe auf Stuttgart wurde das Konstruktionsbüro 1944 ins österreichische Gmünd in Kärnten ausgelagert. Nach Kriegsende befand es sich in einer wirtschaftlich schwierigen Situation. Im April 1947 wagte Ferdinand Porsches Sohn Ferry den Neuanfang und gründete gemeinsam mit seiner Schwester Louise Piëch die Porsche Konstruktionsbüro GmbH mit Sitz in Gmünd/Kärnten. Der erste große Auftrag der Nachkriegszeit kam von dem italienischen Unternehmen Cisitalia. Das Resultat, der 1947 fertiggestellte Rennwagen Typ 360 „Cisitalia“, verfügte über ein hochmodernes Fahrwerk mit Doppellängslenkern vorne und einer Doppelgelenk-Schwingachse hinten sowie einen Allradantrieb.

1947

1948

1952

1961

Im Frühjahr 1947 formulierte Ferry Porsche seine ersten Überlegungen zum Bau eines Sportwagens, der die Konstruktionsnummer 356 erhielt. Schon im Februar 1948 entstand ein fahrbereites Fahrgestell, für das man wenig später einen schnittigen Roadster-Aufbau aus Aluminium anfertigte. Den offiziellen Segen der Behörden erhielt der Mittelmotor-Sportwagen Porsche 356 „Nr. 1“ Roadster am 8. Juni 1948 durch die allgemeine Betriebserlaubnis der Kärntner Landesregierung. Das war die Geburtsstunde der Sportwagenmarke Porsche. Die Produktion des Porsche 356/2 mit Heckmotor lief noch in der zweiten Jahreshälfte 1948 an.

Trotz des erfolgreichen Starts als Fahrzeughersteller blieben Kundenentwicklungen fester Bestandteil des Leistungsumfangs von Porsche. Auch Kunden aus Übersee wie die Studebaker Corporation vertrauten auf das Büro: In den Jahren 1952 bis 1954 entwickelte Porsche für den US-Automobilhersteller eine viertürige Limousine mit selbsttragender Karosserie in moderner Ponton-Bauweise.

Käfer-Urahn: Porsche Typ 60 V3 bei den Testfahrten 1936 an der Porsche-Villa in Stuttgart-Nord.

)

Geburt der Sportwagenmarke: Ferry Porsche (Mitte), sein Vater Ferdinand Porsche (rechts) und Erwin Komenda mit dem 356 „Nr. 1“ Roadster – das erste Fahrzeug, das den Namen Porsche trug (1948).

Technisch seiner Zeit weit voraus: Zeichnung des Typ 360 „Cisitalia“ von 1947.

Erster Auftrag nach dem Krieg: Porsche Typ 360 „Cisitalia“.

Die Denkfabrik

Ein Erfolgsgeheimnis von Porsche war die ausführliche Erprobung der Konstruktionen. Ab 1953 stand für bestimmte Tests zwar ein kleiner Flugplatz bei Malmsheim, rund 30 km von Stuttgart entfernt, zur Verfügung. Doch die immer komplexere Fahrzeugentwicklung führte zum Entschluss, eine eigene Teststrecke zu bauen, die nach den Wünschen der Versuchsabteilungen gestaltet werden sollte. Am 16. Oktober 1961 erfolgte der erste Spatenstich für den Bau in den Gemarkungen Weissach und Flacht, 25 km westlich von Stuttgart. Es entstanden eine Kreisbahn – Skid-Pad genannt – zur Untersuchung des Fahrverhaltens und der Querbeschleunigung sowie zwei Rundstrecken. Parallel dazu wurden weitere Spezialstrecken gebaut, beispielsweise Schlagloch- und Grobpflasterstrecken.

„Wie komm’ ich dazu (…) Grundlagen zu schaffen und dann kann ich wieder gehen. Es ist doch besser, ich mache ein eigenes Büro und arbeite für alle.“

Ferdinand Porsche

12

Mitarbeitende

1,500

+

Mitarbeitende

Porsche befand sich in den 1960er-Jahren auf Wachstumskurs, und neben der Markteinführung des Porsche 901 im Jahr 1963 – der ein Jahr später in 911 umbenannt wurde – und einem wachsenden Motorsportengagement waren es zahlreiche Kundenaufträge, die die Entwicklungsmannschaft auslasteten. Im Laufe der Zeit kristallisierte sich immer mehr heraus, dass zusätzliche Prüfstände und Werkstätten für die Fahrzeugerprobung benötigt wurden. Ende der 1960er-Jahre nahmen die Pläne für das Porsche Entwicklungszentrum Weissach (EZW) konkrete Züge an. Im Herbst 1971 wurde die gesamte Entwicklungsabteilung inklusive Design von Zuffenhausen nach Weissach verlagert. Ab 1974 entstand ein Gebäude in der Gestalt eines Norm-Sechsecks, das perfekte Arbeits- und Kooperationsmöglichkeiten gewährleistete. Die innovative Idee hinter der Konzeption: Das EZW sollte sich aus vielen kleinen Denkfabriken zusammensetzen, um dem zentralen „Gehirn“ durch kurze Nervenbahnen eine hohe Reaktions- und Entwicklungsgeschwindigkeit zu sichern.

1971

2001

2014

In den folgenden Jahren erfolgte der sukzessive Ausbau des EZW. Das Messzentrum für Umwelttechnik (MZU) wurde 1982 mit sechs Abgasprüfständen ausgestattet. Die Errichtung des Prüfgebäudes für Motoren und Aggregate (PMA) begann im Jahr 1983. Im Mai 1986 eröffnete Porsche den damals modernsten Windkanal weltweit. Mit einer umfangreichen Crash-Anlage war am 29. September 1986 der dritte Bauabschnitt abgeschlossen. Die neue Anlage bot mit wetterunabhängigen Testbedingungen zeitgemäße Untersuchungsmöglichkeiten und ließ sich flexibel an neue Versuchstechniken anpassen.

Auftrag aus Übersee: Porsche Typ 542 „Studebaker“ vor dem Schloss Solitude (1953).

Frühes Testgelände: Fahrversuche auf dem Flugplatz Malmsheim (1953/54).

Kreisbahn für Tests: Bau des „Skid Pad“ im Jahr 1962.

Kundenentwicklung auf Wachstumskurs

Seit den 1990er-Jahren führten Entwicklungstrends wie Verbrauchs- und Emissionsreduzierung, verbesserte aktive und passive Sicherheit oder der Ersatz von Mechanik durch Elektronik dazu, dass bei Kundenaufträgen immer mehr Bereiche zu berücksichtigen waren. Dadurch stieg der Abstimmungsaufwand innerhalb des EZW und mit den Entwicklerteams der Auftraggeber. Daneben erforderte der Ausbau der Modellpalette der Porsche-Sportwagen sowie der Einstieg in das Segment der Luxus-SUV mit dem Cayenne eine starke Fokussierung auf die Steuerung der eigenen Projekte. Um den neuen Anforderungen an das Projektmanagement gerecht zu werden, stellte Porsche den Kundenentwicklungsbereich des EZW im Jahr 2001 mit der Gründung der Porsche Engineering Group GmbH auf ein neues Fundament. Dort werden seitdem alle Porsche-Kundenprojekte gebündelt bearbeitet – und auch an internen Sportwagen-Entwicklungen für Porsche wird weiter gearbeitet. Eines der ersten Projekte war 2002 ein wassergekühlter V2-Motorradmotor, die „Revolution Engine“ für Harley-Davidson.

Perfekte Arbeitsumgebung: Luftaufnahme des Entwicklungszentrums in Weissach (1975).

Sukzessive ausgebaut: Luftaufnahme des Porsche Entwicklungszentrums in Weissach (2011).

Internationales Engagement

Den ersten Schritt auf seinem internationalen Wachstumskurs machte Porsche Engineering 2001 mit der Eröffnung des Standorts in Prag, der auf komplexe technische Berechnungen und Simulationen spezialisiert ist. Seit 2012 betreibt das Unternehmen zudem eines der bekanntesten Automobiltestgelände der Welt: das Nardò Technical Center im süditalienischen Apulien. Auf 700 Hektar erstrecken sich über 20 Teststrecken und Prüfeinrichtungen, zusätzlich bietet Porsche Engineering Ingenieursdienstleistungen an, zum Beispiel Akustikuntersuchungen oder die Erprobung von Fahrerassistenzsystemen.

2016

2018

2019

Das Jahr 2014 war gleich aus zwei Gründen entscheidend für die weitere Entwicklung von Porsche Engineering. Einerseits kehrte Porsche nach 16 Jahren Abwesenheit zum Langstreckenrennen nach Le Mans zurück und errang mit dem 919 Hybrid ab 2015 dreimal in Folge den Gesamtsieg. Porsche Engineering entwickelte den kompletten Energiespeicher für das innovative Antriebskonzept – von der mechanischen Struktur über die komplette Systemsteuerung bis hin zum Testing. Ebenfalls 2014 gründete das Unternehmen eine Tochtergesellschaft in China. Der Standort Shanghai ist seither die Schnittstelle zu Unternehmen vor Ort, aber auch strategischer Partner bei Porsche-Entwicklungen für den chinesischen Markt. Er ist spezialisiert auf Fahrwerke, elektronische Komponenten und Systeme, Testautomatisierung, Schnellladen und Technologie-Scouting. 2016 rundete Porsche Engineering seine Kompetenz in den Bereichen Funktions- und Softwareentwicklung durch seine Tochtergesellschaft im rumänischen Cluj-Napoca ab. Zusätzlich verstärkt seit 2018 ein Büro in Ostrava in der Tschechischen Republik das Know-how im Bereich der Softwareentwicklung. Die Ingenieure von Porsche Engineering sind damit in der Lage, Elektroniklösungen für unterschiedlichste Anforderungen zu entwickeln – auch für die Fahrzeuge der Zukunft.

Weltbekannt: Das Nardò Technical Center in Apulien.

Dreifacher Gewinner: Der siegreiche 919 Hybrid bei den 24 Stunden von Le Mans, pilotiert von Nico Hülkenberg, Earl Bamber und Nick Tandy (2015).

Durch den internationalen Verbund können die Ingenieure auch komplette Fahrzeugentwicklungen umsetzen und ihren Kunden schlüsselfertige Ergebnisse präsentieren. Das bewies Porsche Engineering mit dem Porsche Cayenne Coupé: Als Generalunternehmer verantwortete der Dienstleister die komplette Prozesskette, von der Konzeption über das Testing bis zur Überwachung des Fertigungsanlaufs im Jahr 2019.

Für die Zukunft des Automobils hat Porsche Engineering eine klare Vision: Es verfügt über Wahrnehmung, verarbeitet Eindrücke, lernt dazu und passt sich immer besser den Bedürfnissen der Kunden an. Es leitet Informationen an das Backend weiter, wo alle Flottendaten in der Cloud validiert und optimiert werden. „Over the Air“ (OTA) erhält es dann neue Softwarepakete mit verbesserten und erweiterten Funktionen. Das schafft die Basis für eine nahtlose Einbindung des Fahrzeugs in das digitale Ökosystem des Kunden sowie für effiziente Elektroantriebe. Auch Autopilot-Funktionen werden nur mit neuen Elektronikarchitekturen und Vernetzungskonzepten umsetzbar sein. Als Gesamtfahrzeugentwickler setzt Porsche Engineering diese neuen Funktionen ganzheitlich um, inklusive Software, Hardware und der erforderlichen Vernetzung.

Klare Vision: Porsche Engineering entwickelt als internationaler Technologiepartner das intelligente und vernetzte Fahrzeug der Zukunft – inklusive Funktionen und Software.

Volle Verantwortung: Für das Cayenne Coupé übernahm Porsche Engineering als Generalunternehmer die Gesamtfahrzeugentwicklung. Ausstattungsmerkmale wie das Panorama-Glasdach schaffen ein einzigartiges Raumgefühl.

Sportgerät: Der Cayago Seabob zeichnete sich durch seinen zukunftsweisenden Impellerantrieb mit Batterietechnologie von Porsche Engineering aus.

Mehr als reine Automobilentwicklung

Die Entwicklungsdienstleistungen von Porsche Engineering sind traditionell nicht auf den Fahrzeugsektor beschränkt. Für den Rennrodler Georg Hackl entwickelte das Unternehmen einen Schlitten, bei dem er während der Fahrt die Dämpfung verändern und so eine höhere Kurvengeschwindigkeit erzielen konnte. Das Ergebnis: Silbermedaille bei den Olympischen Winterspielen 2002 in Salt Lake City (USA). Und für das Wassersportgerät Seabob des Herstellers Cayago entwickelten die Ingenieure 2007 drei Elektronikkomponenten: den Akku-Manager, die Motorsteuerung und das Bedienteil mit grafischem Display.

Info

Text erstmals erschienen im Porsche Engineering Magazin, Ausgabe 2/2021.

Text: Richard Backhaus

Copyright: Alle in diesem Artikel veröffentlichten Bilder, Videos und Audio-Dateien unterliegen dem Copyright. Eine Reproduktion oder Wiedergabe des Ganzen oder von Teilen ist ohne die schriftliche Genehmigung von Porsche Engineering nicht gestattet. Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Informationen.

Kontakt

Sie haben Fragen oder möchten weitere Informationen? Wir freuen uns über Ihre Kontaktaufnahme: info@porsche-engineering.de

Verbrauchsangaben

Cayenne Coupé

Kraftstoffverbrauch kombiniert: 9.5 - 9.4 l/100 km

CO₂-Emissionen kombiniert: 217 - 214 g/km

Energieeffizienzklasse: D

Cayenne E-Hybrid Coupé

Kraftstoffverbrauch kombiniert: 2.6-2.5 l/100 km

Stromverbrauch kombiniert: 22.4-22.0 kWh/100 km;

CO₂-Emissionen kombiniert: 60-58 g/km

Energieeffizienzklasse: A+

Cayenne S Coupé

Kraftstoffverbrauch kombiniert: 9.9 - 9.7 l/100 km

CO₂-Emissionen kombiniert: 225 - 222 g/km

Energieeffizienzklasse: D

Cayenne GTS Coupé

Kraftstoffverbrauch kombiniert: 11.4 - 11.2 l/100 km

CO₂-Emissionen kombiniert: 260 - 256 g/km

Energieeffizienzklasse: F-E

Cayenne Turbo Coupé

Kraftstoffverbrauch kombiniert: 11.6 l/100 km

CO₂-Emissionen kombiniert: 264 g/km

Energieeffizienzklasse: F

Cayenne Turbo S E-Hybrid Coupé

Kraftstoffverbrauch kombiniert: 3.3-3.2 l/100 km

Stromverbrauch kombiniert: 23.5-23.0 kWh/100 km;

CO₂-Emissionen kombiniert: 76-73 g/km

Energieeffizienzklasse: A+

Taycan Turbo S

Stromverbrauch kombiniert: 28.5 kWh/100 km

CO₂-Emissionen kombiniert: 0 g/km

Energieeffizienzklasse: A+