超越摩尔定律:微芯片的未来

不止于 摩尔

几十年来,集成电路中的晶体管变得越来越小,而芯片却越来越强大。如今,这一趋势终于走到了尽头。未来,计算能力的进一步提高除了要依赖新型的晶体管,还需要不同的芯片架构和计算机系统结构。从长远来看,汽车行业也将从中受益匪浅。

时间是 1947 年 12 月 16 日,美国新泽西州墨累山的贝尔实验室。物理学家沃特·布拉顿(Walter Brattain)突发奇想,首次成功使用一种半导体元件放大了电压,于是诞生了晶体管,人类迈入电子时代。晶体管首次取代了笨重、不太可靠并且能耗极高的真空管。从外观来看,布拉顿的实验装置由锗板,塑料三角形,金箔和一个回形针组成,它与现代芯片没有什么共同点,但它预示着个人计算机、智能手机和自动驾驶汽车时代的到来。

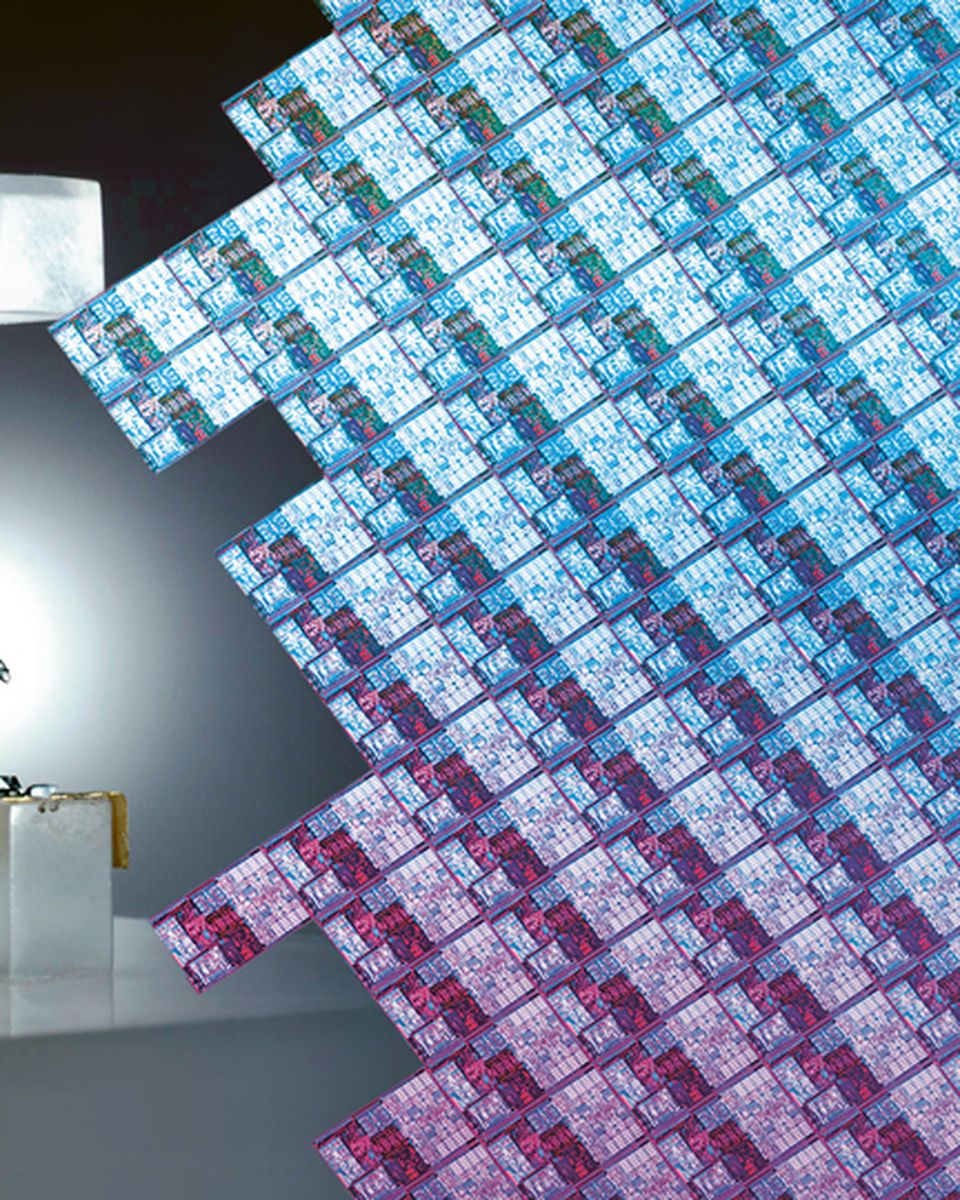

当时,这种新型的电子元件适合用作放大器和开关,可以和其他元件(例如电阻器和电容器)作为集成电路(IC)安装在同一个半导体芯片上。在随后的几十年中,半导体公司逐渐缩小组件尺寸,从而使一个集成电路上能容纳的组件越来越多。早在 1965年,戈登·摩尔(Gordon Moore,请阅读方框中的内容)就曾预测:单位面积上可容纳的晶体管数量将呈指数式增长。

)

开启新时代:第一个晶体管(图左)是实验室中突发奇想的即兴之作。今天,这种微小的组件已无处不在。

半导体尺寸微缩已经到达极限

在之后的几十年里,摩尔定律的正确性已经在很大程度上得到了证明。但现在终于达到了极限,因为芯片上一直被用作开关的 MOSFET(金属氧化物半导体场效应晶体管,请阅读第 37 页方框中的内容)已经不再可能像之前一样逐步小型化。“大约 15 年前,人们已经认识到简单地缩小尺寸已经达到极限,”瑞士吕施利孔(Rüschlikon)IBM 研究中心的研究员海克·瑞尔博士(Dr. Heike Riel)解释道,“首先,制造商在保持 MOSFET 几何形状不变的情况下采用所谓的高K材料代替二氧化硅作为晶体管中的绝缘材料。这样就能生产出 45 纳米的芯片。”

但这个技术也只不过让摩尔定律的终点暂缓了几年到来。因此,在 2010 年代的前几年里,芯片制造商开始将新的晶体管架构用于更小的组件 FinFET。在 FinFET 中,源极和漏极之间的导电沟道形状像是鳍片(英语“fin”),并且被栅极呈三维包围着(请阅读第 38 页方框中的内容)。“这样就能更好地控制晶体管中的电流。”瑞士博士说,“FinFET 被用于 22 纳米的芯片中,如今已成为集成电路的标准配置。”

540

亿

但是它的替代者也已经出现了。GAAFET 技术(Gate-all-around-FET,全环绕栅极场效应晶体管)有可能让芯片进入5纳米时代。“在 GAAFET 中,源极和漏极之间的导电通道由几根平行的硅纳米线组成,每根硅纳米线都完全被栅极包围。”瑞士博士解释说,“这是实现电流控制的最佳几何形状。此外,由于构成晶体管通道的多个纳米线相互重叠,因此可以节省芯片空间。”未来,GAAFET 技术的发展也将让汽车行业受益,因为无论是作为替代汽车中多个分散式控制单元的功能强大的新型高性能计算平台(HCP),还是用于自动驾驶的特殊处理器,都离不开具有超强计算能力的芯片。尽管如此,从长远来看,GAAFET 也将无法挽救摩尔定律。3 纳米的结构尺寸己经是芯片的极限,而且在三到四年内我们就将走到这一地步。

“不断改进元件尺寸的阶段已经走到尽头,”卡尔斯鲁厄工业大学(KIT)纳米技术研究所所长托马斯·舒梅尔教授博士(Prof. Dr. Thomas Schimmel)说,“到目前为止,我们都在寻找进一步缩小传统晶体管尺寸的解决方案,但现在我们已经小到了原子级别。量子隧道效应会使电子能够穿越绝缘层,从而让电路元件失去作用。与经典物理学的观点相反,即使电子实际上并没有足够的能量,它们也能够穿越势垒。”而且,在生产过程中向高纯硅中引入杂质的工艺(也称为“掺杂”)对于越来越小的结构尺寸也不再精确可靠。

摩尔定律

五十五年前,戈登·摩尔做出了非凡的预测。他曾在美国半导体制造商仙童半导体公司(Fairchild Semiconductor)担任研发总监,也是英特尔公司的创始人之一。他于 1965 年在《电子》(Electronics)杂志中提到,未来芯片上可容纳的晶体管数量将每年增加一倍。早在 1975 年,一块很小的硅板上就已经能够容纳大约 65,000 个晶体管。“摩尔定律”已经过多次略微修改,但大体上已经被证明是正确的,并且已成为半导体制造商的准则。时至今日,每单位面积上的晶体管数量总能在很短时间内增加一倍。但是,这条定律未来将不再适用。我们必须找到其他方法来提高芯片的性能。

定律制定者:戈登·摩尔(图左,身旁为英尔特联合创始人罗伯特·诺伊斯)于 1965年提出了以他命名的著名预测。

前路不明

因此,我们正在寻找晶体管的后继产品,以期在未来进一步提高电子电路的性能。IBM 研究员瑞尔博士列出了 MOSFET 的所有替代产品,包括碳纳米管场效应晶体管(CNFET)和隧道场效应晶体管(TFET)。在 CNFET 中,电流流经由碳元素组成的细管。今年,麻省理工学院的研究人员表明,这种快速并且高能效的开关可以在传统的芯片工厂中制造。TFET 具有与传统晶体管类似的结构,但是在开关时却可以利用量子隧道效应。TFET既节能又快速。无论 CNFET、TFET 还是其他技术,最终是否能够得到应用我们目前并不清楚。“目前正在进行大量研究,但还没有哪种技术能够代替优化后的硅基MOSFET。”瑞尔博士说。

“目前正在进行大量研究, 但还没有哪种技术能够代替 优化后的硅基 MOSFET。”

海克·瑞尔博士

IBM

在这方面,KIT 研究人员舒梅尔教授长期以来致力于单原子晶体管的研究。这种技术的原理是,控制电极仅移动一个原子,由它来闭合两个电极之间的微小间隙,从而使电流得以流动。2004 年,舒梅尔教授与他的团队开发了首个单原子晶体管,他解释道:“原则上,这就像是具有两个稳定状态的继电器。因此,单原子晶体管不仅是开关,也是一个非易失性存储器。它还可以代替传统的 RAM 芯片作为计算机中的内存。由于它即使没有电源也能保持其状态,因此我们以后不再需要重新启动计算机,而是在暂停之后立即继续工作。”

单原子晶体管还有更多优点。它比 MOSFET 所需的电压要少得多,相比之下,每次开关过程仅消耗约一万分之一的能量。当今芯片的散热问题也将在它身上得到解决,而且芯片的时钟频率甚至能够达到最高 100 GHz。舒梅尔教授已制造出首个安装了两个单原子晶体管的集成电路,而且半导体行业的成熟工艺和电镀工艺可以结合用于该产品的批量生产中。“这就像是汽车车身的镀锌一样,只不过是在原子层面上,”舒梅尔教授说。

新的芯片架构和计算机系统结构

除了不断缩小晶体管尺寸,当前还有一些新的芯片架构方法,例如从二维走向三维。为了让电路的功率更强,可以将多层电子元件彼此堆叠,这种技术已经在今天的闪存中得以应用。未来,制造商还可以将一层铟镓砷(InGaAs)之类的所谓化合物半导体叠在一层常规硅晶体管之上。这种技术适用于特殊领域,例如特别快速的放大、光或量子元件的发射及探测等。许多专家都认为,将这些附加功能集成到芯片中可以让摩尔定律继续正确下去。他们的信条是:与其选择“More Moore”(进一步小型化),不如选择“More than Moore”(在同一芯片上结合数字功能和非数字功能)。

节点是指半导体行业中芯片的不同世代,芯片结构尺寸随着节点不断缩小。

5

纳米

4

纳米

内存计算(In Memory Computing)有望显著提高计算能力和能源效率,它将普通计算机中的处理器和内存在空间上融为一体。通过这种方式,微处理器和 RAM 之间进行的耗时、耗能的字节传输将不再存在。以此为基础,我们可以使用交叉开关架构(Crossbar)在神经元网络中执行矢量矩阵计算,这种计算是模拟的而不是数字的。在这种方法中,两束水平和垂直的线彼此交叉,分别充当神经元网络的输入和输出。这些线在它们的交点处通过非易失性存储元件相互连接,这些元件代表着神经元网络的加权因子(“知识”)。神经元网络的输入值将作为模拟电压值施加在水平线上。计算结果几乎可以瞬间在垂直线上以模拟形式获得,并且无需任何数据传输。

线路交叉点上的非易失性存储元件包括忆阻器,这是一种新式的电子元件,其电阻在外部施加的电压下可以永久改变,并且它的制造可以部分采用半导体行业中现有的制造工艺。凭借忆阻器,神经元网络的计算速度可以提高十倍到一百倍,具体程度取决于实际应用,并且能源效率可以提高十倍到一千倍。自动驾驶技术也将受益于这种性能和能效的提高,这是由于神经元网络在自动驾驶技术中起到关键作用。这个例子说明,即使摩尔定律已经走到尽头,电子元件性能的持续提高还远未结束。

3D 芯片:英特尔公司推出的 Lakefield 处理器已经采用多层封装技术(图中为计算层)。

综述

MOSFET 晶体管及其变型 FinFET 和 GAAFET 的进一步小型化可能会在未来几年达到极限。为了使未来的芯片越来越高效,科学界和工业界正在研究新的晶体管设计(例如隧道 FET)以及新的体系结构(例如内存计算)。

MOSFET、FinFET 和 GAAFET

数十年来,作为开关的 MOSFET(左图)一直是数字电路中的关键元件,并且正是由于其尺寸不断缩小,摩尔定律才得以延续下去。栅极和源极之间的电压决定了从源极流向漏极的电流。在FinFET(中图)中,通道的形状呈鳍片形(英文“fin”),因此栅极可以从三个侧面环绕通道。与 MOSFET 相比,这种结构改善了对电流的控制,MOSFET 的栅极只能从上方作用在通道上。在 GAAFET(右图)中,由硅纳米线制成的通道被栅极完全环绕。这是控制电流的最佳几何形状。

传统晶体管设计的未来替代方案

在隧道场效应晶体管(TFET,左侧)中,源极和漏极的掺杂方式与 MOSFET 不同。TFET 利用了量子隧道效应,其栅极和源极之间的电压决定了带电粒子是否可以“穿隧”源极和漏极之间的势垒,以及是否会产生电流。在碳纳米管场效应晶体管(CNFET,中间)中,源极和漏极之间的通道由碳纳米管组成。在这种技术中,也是栅极电压决定了电流。在单原子晶体管(右侧)中,源极和栅极之间的电压会移动单个原子,从而闭合或断开源极和漏极之间的电路(绿色/红色位置)。

信息

本文首次发表于《保时捷工程杂志》2021年第1期。

文字:Christian Buck

版权:本文中发布的所有图片、视频和音频文件均版权保护。未经保时捷工程书面许可,不得部分或全部复制。欲了解更多信息,请联系我们。

联系方式

您有问题或想了解更多信息吗?请联系我们:info@porsche-engineering.de